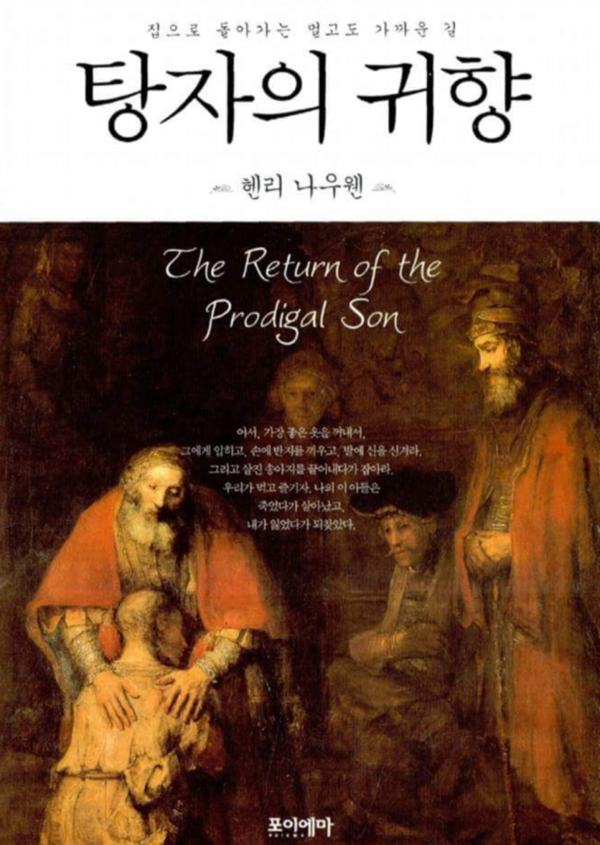

‘탕자의 귀향’(1668년, 유화)은 렘브란트가 실패와 환멸, 지독한 슬픔을 지나 인생의 황혼기에 그린 작품이다.

그림을 유심히 보면, 방탕한 생활로 전재산을 탕진하고 빈털터리가 되어 아버지에게 돌아온 탕자와 모든 잘못을 용서하고 돌아온 아들을 껴안고 있는 아버지, 옆에서 지켜보고 있는 큰 아들과 여인의 모습은 재밌는 드라마의 마지막 엔딩 장면과 같은 느낌이다.

‘탕자의 귀향’은 이 그림을 모티브로 풀어낸 이야기이다.

몇몇 좋은 구절이 있어서 가끔씩 꺼내 읽어보곤 하는데 이 책을 읽을 때면 훈훈한 느낌이 온몸을 감싼다는 말이 가장 적당할 것 같다.

우선 좋은 구절을 몇 개 소개하자면 다음과 같다.

‘감사를 훈련한다는 것은, 존재와 소유 전체를 사랑의 선사품이자 기쁨으로 누릴 선물로 받았다는 것을 마음에 새기기 위해 의지적으로 노력하는 것을 말합니다.’

‘분노하고 시기하는 모습 자체가 여전히 무언가에 속박된 종의 신세라는 증거입니다.’

‘슬픔과 용서, 너그러운 마음은 내 안에서 아버지의 모습을 키워갈 수 있는 세 가지 방법입니다.’

‘아버지의 두 손이 서로 다르다는 점을 깨닫기가 무섭게 새로운 의미의 세계가 열렸습니다. 아버지는 그저 ‘대단한 가장’ 정도가 아니었습니다. 아버지면서 동시에 어머니였습니다. 남성의 손과 여성의 손으로 아들을 어루만지고 있습니다.‘

’아들의 신분을 되찾았다면 이제는 아버지의 직분을 감당해야 합니다. 렘브란트가 그린 ‘탕자의 귀향’을 처음 보았을 때만 하더라도 잘못을 뉘우치는 아들이 된다는 건 반갑게 맞는 아버지가 되는 첫걸음에 불과하다는 걸 꿈에도 생각하지 못했습니다. 지금은 용서하고, 화해하며, 치유하고, 잔칫상을 내미는 두 손이 바로 내 것이어야 한다는 사실을 잘 압니다. 그러므로 렘브란트의 ‘탕자의 귀향’을 오래도록 묵상한 끝에 도달한 결론은 간단하고도 명료합니다. 이제는 아버지가 되어야 합니다.‘

내가 아버지에게 받았던 사랑이 지금의 나를 이루는 큰 밑바탕이었음을 잊고 살았던 건 아닐까 하는 생각과, 이 세상 모든 아버지의 조건 없는 용서와 사랑이 얼마나 따뜻하고 위대한 의미인지를 생각하게 한다.

이제는 아버지로서 자식을 키우면서 자식과 생기는 묘한 감정의 대립과 화가 나는 순간이 올 때면 이 그림을 떠올리면서 따뜻한 포용으로 대해야겠다는 다짐을 다시 한번 하게 된다.

또한 지금의 우리 사회가 직면한 지역적, 사회적, 계층적 분열을 극복하기 위해서 진정으로 필요한 것은 서로를 용서하고, 화해하며, 치유하고, 잔칫상을 내미는 바로 아버지의 두 손이 아닐까 생각한다.

우리 조상들의 ‘공부’ 수준

‘답주(畓主) 김사과댁 노비 영재가 수결하다. 증필(證筆) 신생원댁 노비 차례가 수결하다.’

1887년 12월에 작성된 문서에 적힌 서명이다. 문서는 논을 매매한다는 내용이 담겼다. 두 노비가 수결한 것으로 봤을 때, 문서도 노비들이 작성한 것으로 보인다. 수결한 글씨체와 문서 안의 글씨가 동일하다.

58년 동안 붓글씨를 써온 어느 서예가가 노비가 작성한 문서를 보고 이렇게 평했다.

‘게시문을 보면 행서로 쓴 달필의 수준이니, 이 정도의 글씨를 섰다는 것은 평생을 붓을 들고 글씨를 쓴 사람으로 보아야 한다.’

이 외에도 관청에 올리는 문서를 행서로 작성한 노비도 있다. 한문 실력과 함께 행정 능력 또한 뛰어났음을 알 수 있다.

‘점금’이라는 이름의 노비에게 주인이 내린 문서는 조선시대 통상적으로 쓰는 행초로 쓰여 있다. 노비가 이 글씨를 읽을 줄 알았다는 뜻이 된다. 노비의 수준이 이렇게 높았다.

서예가는 또 말한다.

‘한문대학원에서 박사를 받아도 초서의 문서를 대하면 오금이 저릴 정도로 두렵게 여긴다. 조선조에서는 위에 게재한 글씨와 같은 문서를 노비도 척척 알았으니, 조선이라는 나라가 어떠한 나라인지는 이를 보면 잘 알 수가 있다.’

조선후기로 가면서 서구의 발전속도 만큼은 아니었지만 책의 권수가 점점 늘었다. 그 결과 책을 접하기가 쉬워졌을 것이다. 그 결과 노비들도 공부 열풍에 뛰어들었던 듯하다. 요즘은 ‘아는 것이 힘’이지만, 당시에는 ‘아는 것이 체면’이 아니었을까.

그 조상의 그 후손이기 마련인데, 우리나라 독서률은 왜 이렇게 낮은 것일까. 이해할 수 없는 일이다.

참고> 전규호, <조선시대에는 노비도 초서를 썼다>, 명문당, 2020년