지난 1988년, 미국 국회 관계자가 통역관을 대동하고 강원 원주에 있던 영담(70) 스님의 전통한지연구소를 찾았다. 그들은 “오랫동안 형태가 유지되는 종이가 필요하다”며 “전 세계를 찾다가 여기가 가장 내구성 좋은 종이를 만든다고 해서 왔다”고 밝혔다.

그 즈음 조지 워싱턴 등이 작성한 독립선언문의 원본이 삭아서 마이크로필름으로 만들었다. 그들은 그 또한 믿을 수 없어서 천 년 이상 보존되고 있는 한국 종이에 관심을 돌렸다. 중요하게 보존해야 할 다른 문서들도 라이스페이퍼로 불리는 동양 종이, 그중에서도 천 년 이상 현존하고 있는 한국의 종이를 구하기 위해 찾아온 길이었다.

그들은 영담 스님이 만든 종이를 구입해 갔다.

승려들이 만든 종이가 튼튼하고 오래갔던 이유

경북 청도군 금천면 신지리 선암서원 인근에 영담한지미술관이 자리 잡고 있다. 전통한지를 복원하고 재현하는 영담 스님이 개관한 우리나라 유일 한지미술관이다. 영담 스님은 지난 1986년 11월 한국전통한지연구소를 설립한 이래 지금까지 45년 넘도록 전통한지를 복원하고 재현하는 데 일생의 정성을 쏟고 있다. 국내 유수의 작가들이 다양한 방식으로 만든 한지 작품 수십여 점이 전시돼 있다. 개수를 헤아릴 수 없이 다양한 한지의 실물이 이곳에 보관돼 있다. 한눈에 봐도 한지와 미술의 조화로운 기운이가득한 곳이다. 1986년 영담 스님은 제11회 전승공예대전에서 특별상도 받았다.

왜 하필 스님이 한지에 관심을 가졌을까. 이유는 간단하다. 문방사우(文房四友)인 지(紙), 필(筆), 묵(墨), 연(硯) 중에서도 종이를 뜻하는 ‘紙’가 가장 먼저 나오듯 종이는 예로부터 귀한 물건이었다. 종이를 사용하는 계층은 양반과 선비, 왕족이 대부분이었다. 반면 만드는 사람은 하류계층의 천민이었다. 천민이 만들고 지식인이 쓴 것이다. 제작과 소비가 별개였다. 유일하게 제작과 소비의 동시 주체는 스님들이었다. 스님들만의 문화가 있다. 자급자족, 집도 짓고 기와도 굽고 농사도 짓고 한지도 만들었던 것이다.

인쇄기술이 발달하기 이전, 스님들은 불경(佛經)을 종이에 일일이 붓으로 쓰는 필경(寫經·필사)이 불가피했다. 그렇게 만든 책은 스님들이 보고 또 봤기 때문에 질기고 오래 보존되는 내구성이 중요했다. 그래서 스님들은 종이를 만들 때, 어떻게 하면 오래 보존할지, 어떻게 하면 비단처럼 매끄럽게 잘 만들지 고심하면서 지극한 마음으로 종이를 만들었다. 우리나라 박물관에 소장된 중요 종이문화재들은 대부분 스님들의 손에서 탄생했기에 질이 좋고 보존력이 뛰어난 것이다. 국보 제192호인 ‘무구정광대다라니경’은 지금으로부터 800년 전에 만들어진 종이이고 국보 제196호인 ‘신라백지묵서 대방광불화엄경’은 지금으로부터 1,370여 년 전에 연기법사 스님이 만들고 사경한 종이다. 우리 종이의 우수성과 내구성을 증명하는 사례들이다.

“인연이 된다면 누군가 한지 전통 이을 것”

조선시대는 숭유억불(억불숭유)의 정치적 사회적 분위기였기에 불교계는 종이부역으로 핍박받았다. 스님들의 제지술과 사찰마다 소유하고 있는 닥나무밭 때문에 승려들은 종이부역에 시달렸다. 폐사가 된 사찰이 속출했을 정도로 부역이 무거웠다. 스님들은 강제로 종이를 뜨는 부역의 고통을 벗어나려 닥나무밭을 파헤치기까지 했다.

1801년 묵암스님의 행상을 엮어 간행된 ‘묵암집’에 ‘폐지상소’가 실려 있다. 폐지상소는 당시 불교계에 부여됐던 종이부역의 그릇된 점을 지적하면서 ‘승려가 민가에서 종이를 만드는 일까지 떠맡아 세속의 일을 함께하는 것은 삼국시대 이래로 없었던 일’ 등 부역이 부당한 이유를 13가지나 지적했다. 당시로는 목숨을 내놓고 올린 글이었다.

영담 스님은 전통한지 제작을 비롯해 맥이 끊어진 종이도 복원했다. 상피지, 태지, 고정지 등이 그것인데 영담스님은 종이 이름에서 출처를 찾아 연구에 돌입했다. 상피지는 뽕나무 껍데기, 고정지는 볏짚, 태지는 냉천의 이끼가 주원료다. 뽕나무 껍데기를 벗기고 하천에서 이끼를 긁어오는 등의 갖가지 시도 끝에 종이가 복원됐다. 1987년에는 대통령의 지시에 따라 현존하는 세계 최고(最古) 금속활자본인 ‘직지’를 똑같이 만들기 위한 종이도 제작했다.

한지를 복원한 기술력과 집념만으로 영담 스님을 설명하기는 부족하다. 한의사였던 부친의 영향이 컸다. 당시 한약을 싸는 종이를 순지(순 닥종이, 조선종이)로 사용했고 이를 도련하고 남은 자투리 종이는 영담 스님의 놀잇감이었다. 이 종이로 만든 딱지 덕에 동네 ‘딱지판’의 끝판왕이 되었다. 일반적인 종이보다 두껍고 무거웠기 때문이었다. 어릴 적 한지와 맺은 인연은 영담 스님이 사찰의 종이를 복원해야겠다는 사명감을 갖게 된 원천으로 작용했다.

영담 스님은 석남사로 입산해 송광사의 말사인 능가사에서 법선 스님을 은사로 계를 받았고 운문사 강원을 거쳐 운문승가대학에서 중강으로 학인들을 가르쳤다. 유럽 8개국을 순방해 각국의 종이 장인들과 교류했고 ‘우리종이 100가지’ 견본책도 편집했다.

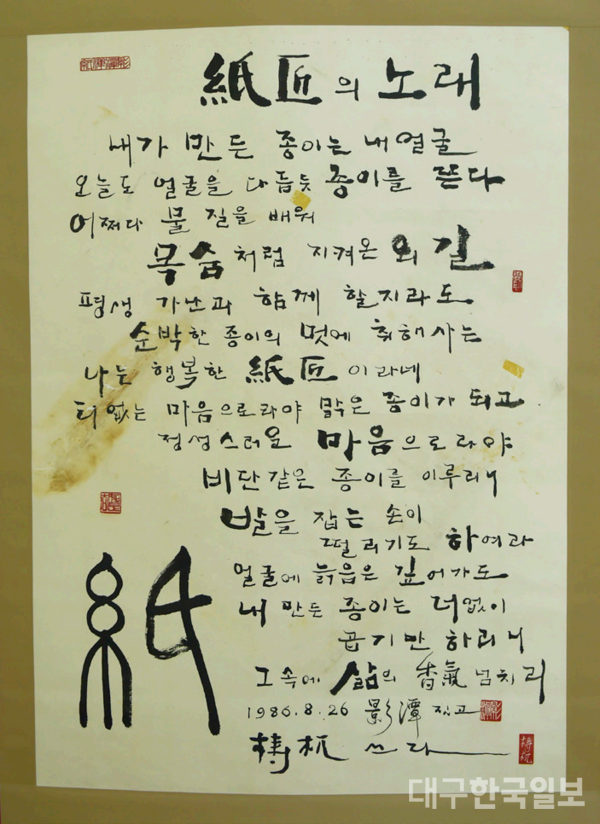

영담 스님은 당대 선화(禪畵)의 대가인 석정 스님, 송월 스님, 일장 스님 등에게 종이를 헌납했고, 편찰도 주고받았다. 법정 스님의 수필집인 ‘산방한담’에도 등장했다. 도올 김용옥 선생과도 교류해 지금도 미술관 한쪽 벽면에는 영담 스님이 짓고 도올 선생이 쓴 ‘내가 만든 종이는 내 얼굴’이라는 글귀가 걸려 있다.

종이 인생 50여 년, 그 동안 수도 없는 인연이 있었다. 영담 스님은 “이 세상에 태어나 종이를 만났고 종이를 도반삼아 여기까지 왔다”며 “그래도 우리 종이, 사찰종이의 윤회고리를 살리지 못한 게 아쉽다”고 말했다. 그러면서 “평생을 종이에 투신했으나 집착은 없다”며 “종이는 종이대로 인연이 있고 사람은 사람대로 인연이 있다”고 덧붙였다. 후계자에 대한 집착도 내려놓은 상태다. 영담 스님은 “인연이 된다면 누군가 이을 것”이라고 담담하게 말했다.