책 한 권을 만들려면 나무 몇 그루가 들까. 200쪽 책 한 권을 만드는 데 대략 3m 길이 나무 한 그루가 필요하다고 한다. 수령 30년인 아름드리 나무 한 그루로 100권 정도의 책을 만들 수 있다고 한다.

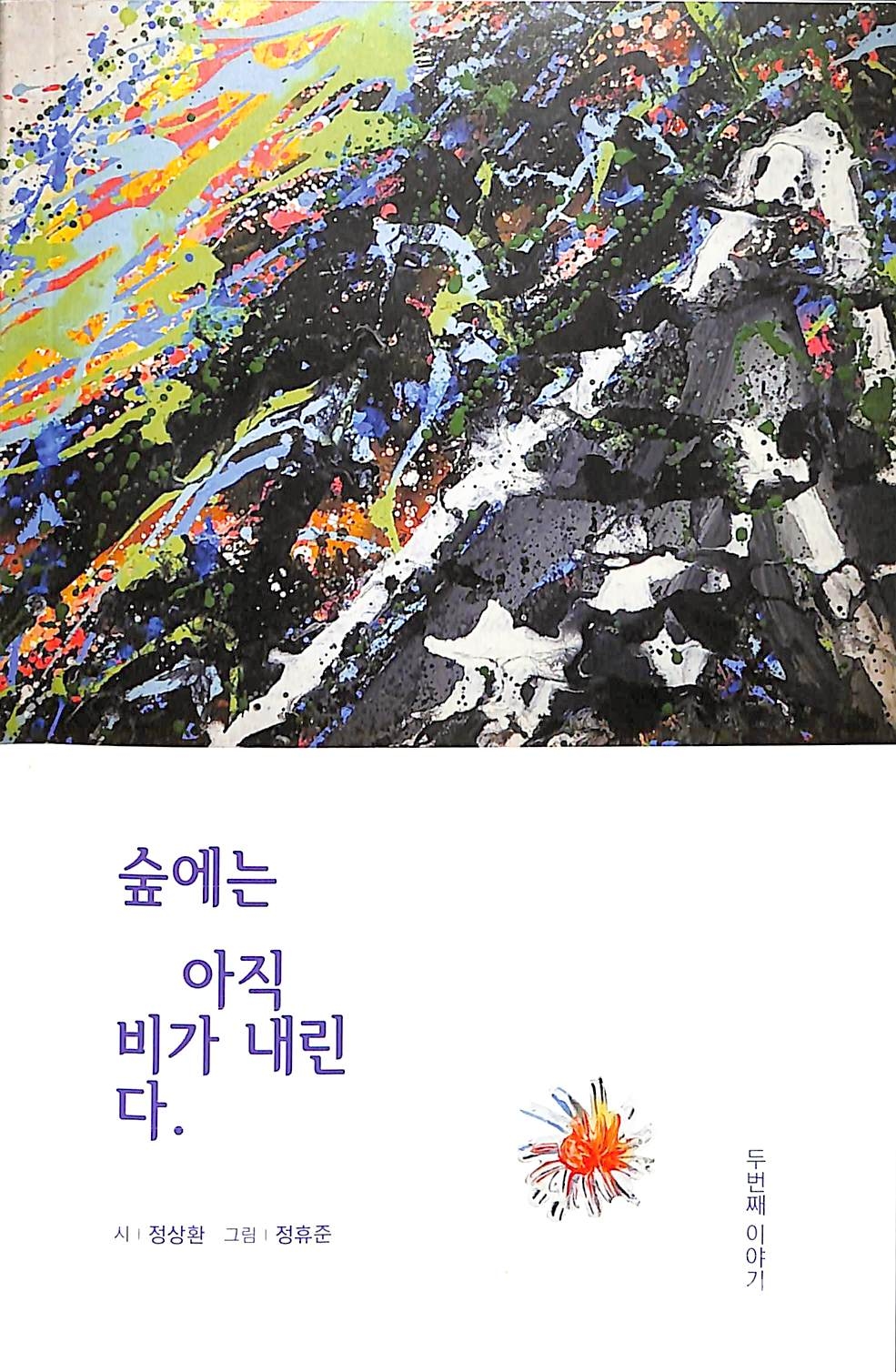

정상환 변호사가 첫 시집을 냈다. 클래식 음악과 물감 등을 혼합 재료로 쓴 정휴준 대구가톨릭대 연구교수의 그림과 어우러진 시화집 ‘숲의 주인은 사람이 아니다’와 ‘숲에는 아직 비가 내린다’(코리아애드컴)이다. 시집을 펼쳐드는 순간, 시인은 책 한 권을 만드는 데 몇 그루의 나무가 드는지 고민했다는 것을 직감했다. 시집이 표지까지 36쪽. 이렇게 얇은 시집이 있었나 싶을 만큼 얇았기 때문이다.

책 한 권을 만드는 데 드는 나무를 최소화하기 위해 줄이고 줄인 시집의 가벼운 무게가 그 무게로 줄인 아름드리 나무의 육중함으로 안긴다. 그의 고민은 시집 이름(‘숲의 주인은 사람이 아니다’)과 짝을 이루며 상응한다. 숲의 주인은 사람이 아니듯, 아무리 맑고 진정어린 시로 시집을 내더라도 이를 위해 숲을 마구 베어낼 권리는 없다. 그는 아주 작은 귀퉁이 어느 한 뼘 숲에서 어렵사리 허락을 얻었을 것이다.

집과 가까운 용지봉을 그는 자주 오른다. 그의 숲은 용지봉 어디쯤이거나 그 너머에 있을 것이다. 그는 세상과 친하거나 큰일은 다 한 듯 요란 떨지 않는다. 묵묵히 산길을 오른다. 그의 숲은 그가 가는 모든 길이다. 그는 지인들과 함께 무거운 돌을 배낭 속에 짊어지고 ‘높지는 않아도 가파’른 산을 올라 등산로를 정비하기도 한다. 등산로에 그는 꽃씨를 뿌린다. 산속 길에서도 세상에 대한 희망은 열려 있다.

“용지봉은 629미터다./ 높지는 않아도 가파르다.// 지난봄 예닐곱 분이 무거운 배낭을 메고 산을 올랐다./ 연세도 있는 분들이 및 번씩이나// 맨 밑에 큰 돌을 쌓고/ 그 위에 믿음을 놓았다. 아름답고 굳건한 세상에 대한 믿음// 다음에 작은 돌을 올리고/ 그 위에 사랑을 얹었다. 이 山(산)을 오를 이들에 대한 사랑// 탑 주위로 꽃씨를 심었다./ 그 옆에 희망을 뿌렸다. 이듬해 꽃 정원을 보리라는 희망” (‘용지봉 629’ 중에서)

그의 직업은 세상 한가운데에 있다. 온갖 약자와 온갖 강자가 자신의 주장을 다투는 그 한가운데에서도 그의 눈은 밝다. 그리고 맑다. 숲에서도 가장 약한 것과 가장 강한 것을 함께 발견하는 그는 약한 것에 대한 연민과 강한 것에 대한 당당함을 잃지 않는다.

“범어동 사무실 근처에는 숲이 정말 많다./ 범어숲○파크, 범어○포레스트,○노르웨이숲 등등/ 도시 생활에서 숲이 그리운가 보다.// (…)/ 이상해서 구멍 안으로 불빛을 비춰보니/ 아직 눈도 제대로 못 뜬 아기 새가 떨고 있다./ (…)/ 山(용지봉)을 오르다가 몇 차례 멧돼지를 보았다./ (…)/ 밖에서나 숲에서나/ 눈에 보이는 것보다 보이지 않는 것이 더 무서운 법이다.// 그러고 보니/ 내가 본 숲의 진기한 풍경은/ (…)/ 내가 밖에서 경험하는 세상이랑 별반 다르지 않았다.” (‘숲이나 밖이나 별반 다르지 않다’ 중에서)

“숲은 사람을 겸허하게도 하고 때로 강하게도 합니다. 거대한 자연 앞에서 경외감을 느끼기도 하지만 그 자연 앞에서 움츠리지 않고 당당히 마주서기도 합니다. 숲속에서 느낀 점을 표현한 이 시들이 코로나19로 지친 분들에게 작은 위안이 되었으면 합니다.”

시인이 된 법조인. 정상환 변호사는 힘들고 어려울 때마다 숲과 자연에서 위로와 지혜를 얻었다. 시인은 숲과 자연이 가진 큰 힘을 세상과 더 나누기 위해 우리를 숲길로 안내한다.