경상북도에는 대한민국에서 가장 로컬하면서도 가장 글로벌한 독보적 콘텐츠가 있다. 한국 고대사 연구의 보고(寶庫)라 일컬어지는 ‘삼국유사’와 그 저자 보각국사 일연 스님이다.

‘삼국유사’가 로컬하다는 것은, 일연 스님이 출생한 곳이 경산이고 입적한 곳은 군위란 말이다. 또 스님이 ‘삼국유사’를 완성한 곳은 군위의 천년고찰 인각사고, 판각한 곳은 천년고도 경주란 말이다. 게다가 스님이 주석한 사찰 다수가 포항(오어사), 청도(운문사) 등 경상도에 있다는 말이다.

‘삼국유사’가 글로벌하다는 것은, 고조선의 근거가 이 책에 남아 있기로 대한민국 반만년 역사를 세계에 당당하게 이야기할 수 있다는 말이다. 또 단군신화의 국조(國祖) 단군도 자랑스럽게 이야기할 수 있다는 말이다.

이 말을 뒤집어하면 ‘삼국유사’가 없었다면, 우리는 삼국시대 이전의 역사를 오직 중국의 ‘삼국지-동이전’에 의존해야 한다는 뜻이다. 중국의 동북공정(중국 영토에서 전개된 모든 역사를 중국사로 만들겠다는)을 생각하면 아찔한 일이 아닐 수 없다.

‘삼국유사 일연’은 ‘삼국사기 김부식’과 한 조를 이뤄 대한민국 국민이라면 초등학생도 누구나 “잘 안다”고 한다. 실상은 웬만한 독서량을 자랑하는 어른도 잘 모르는 이야기다.

<이학무 걷기학교>는 삼국유사의 고장 군위 인각사를 지난달 2일 찾았다. 그동안 ‘근자감(근거 없는 자신감)’으로 대해 잘 모른 채 지냈던 일연 스님과 ‘삼국유사’ 이야기를 독자들께 들려주기 위해서다.

우리는 그곳에서 도명섭(68) 군위문화원 향토사연구소장을 만났다. 도 소장은 중학교 역사 교사 출신으로 군위가 고향이다. 모친 말년에 함께 시간을 보내려 군위에 머무르는 시간이 많았다. 그 틈에 고향 친구가 부탁해 향토사연구소장을 맡아 지금에 이르렀다.

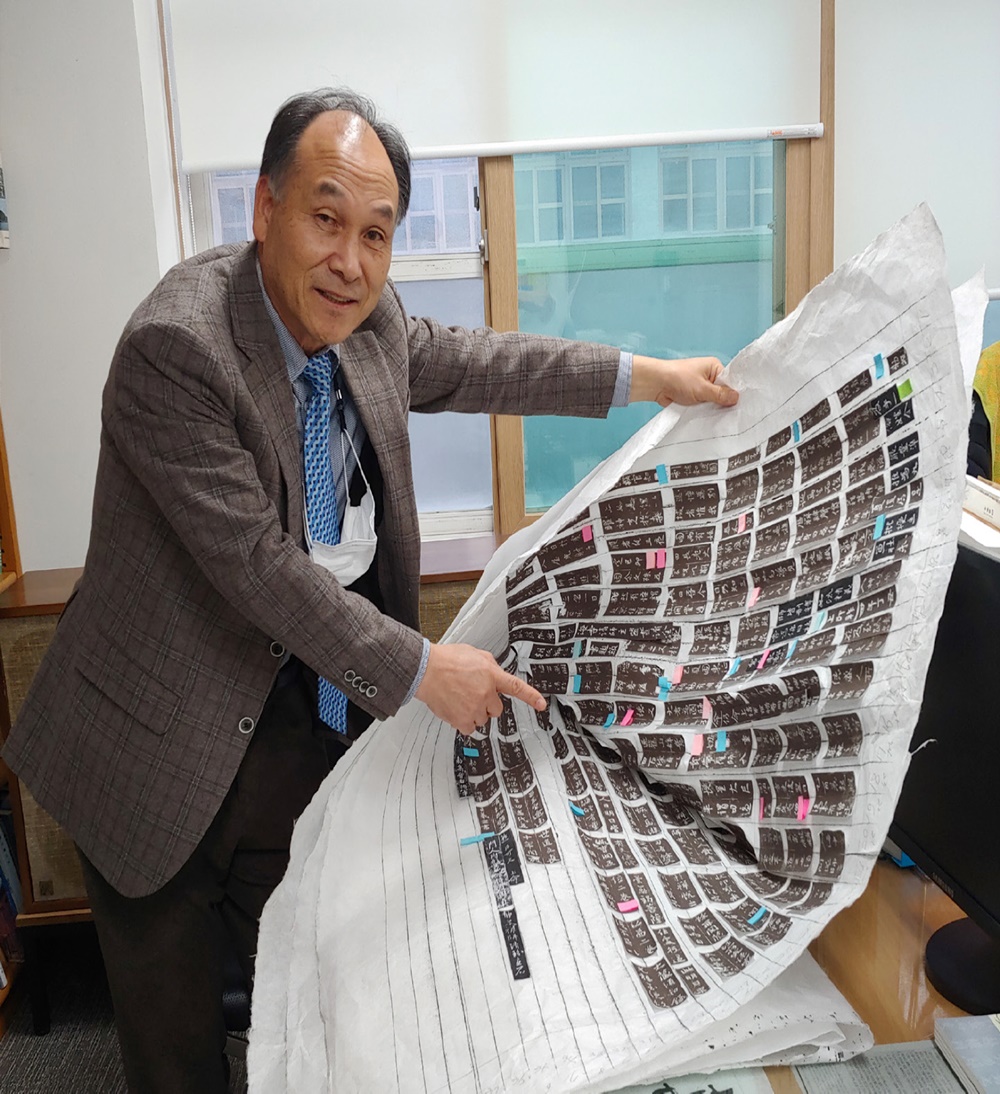

그는 3년에 걸쳐 일연 스님 행적이 유일하게 남아 있는 ‘보각국사비’ 탁본 글을 퍼즐 맞추듯 맞추고, 730여 년 전 사실 관계를 짚는 중이다. 비문 해제는 아직 미완이다.

도 소장 방엔 삼국유사와 일연 스님에 대한 책자가 수백 권에 달했다. 그는 책들을 살펴보다 설명이 제각각인데다가 엉터리 해석도 부지기수라는 걸 알게 됐다. 어릴 때 서당을 다니며 익힌 한학과 교사 시절 배운 붓글씨를 토대로 보각국사비문을 추적했다. 인각사 극락전 남동쪽에 자리한 원래 높이 1m80㎝짜리 ‘보각국사비’는 현재는 높이학무이 122cm, 폭 105cm, 두께 18cm 정도만 남아 있다.

여기에도 기막힌 사연이 전한다. 1295년, 당시 인각사 주지 청분 스님이 왕명(충렬왕)을 받아 이 비석을 인각사 극락전 앞마당(추정)에 세웠다. 당대 문장가 민지가 비문을 짓고, 서성(書聖) 왕희지 글씨를 집자(필요한 글씨를 모음)했다. 그 결과 4,000여 자 비문 전체를 왕희지 행서로 만든 ‘불가사의한 작품’이 탄생했다. 정유재란 때 이 비의 가치를 알아본 왜병들이 한겨울에 불로 데워가며 탁본을 수백 장 떴고, 용심부리듯 땅바닥에 내팽개쳐 두 동강났다고 한다.

도 소장은 하는 수 없이 전하는 여러 탁본첩 중 그중 정확하다는 한국학중앙연구원 것을 활용했다. 여기다 여러 종의 필사본과 일제가 발행한 ‘조선금석총람’과 대조·대비했다. 그의 사무실 보조책상에는 가로 1m 세로 2m짜리 한지 위에 조각조각 오려 붙인 보각국사비문 탁본지가 접힌 채 놓여 있다.

볕 좋은 인각사 경내에서, 또 인각사 내력을 한눈에 알아볼 수 있는 화산전망대 (해발 800m) 위에서 도 소장이 들려준 ‘보각국사비문’의 오류는 모두 11가지다. 그는 700여 년 전 일을 어제 일처럼 생생하게 들려줬다. 달변에 쾌변(快辯) 이었다. ‘도명섭의 역사스페셜’은 기본적인 향토사 이해 없이는, 정말이지 경상도 말로 ‘이야기가 절로(딴 곳으로)’ 가고도 남겠다 싶었다. 도 소장은 “금석문(비석·종에 새겨진 글)의 해석은 정교한 해독과 치밀한 주석이 함께해야 한다”며 “한문의 자구 상으로는 몇 자 안 되지만 그 해석 여하에 따라 일연의 생애가 완전히 달라지기 때문”이라고 했다.

-먼저 인각사와 직접적으로 부딪히는 문제가 뭔지 궁금합니다.

“화산과 가지산의 위치와 관계 문제입니다. 보각국사비의 원제인 ‘(高麗國華山曹溪宗麟角寺迦智山下普覺國尊碑銘幷序(고려국 화산 조계종 인각사 가지산하 보각국존비 명병서)’를 모든 논저마다 ‘절 이름 앞의 산은 위치를, 승호(승려에게 종문이나 나라에서 지어준 이름) 위의 산명은 법통을 의미하므로, 신라 9산 중 가지산 문중의 맥을 이었다는 뜻이다’라고 풀어놓았습니다. 그러나 이미 앞에서 법통을 ‘조계종’으로 표기했으니 논리적으로 맞지 않죠. 또 여기서 ‘가지산 문중’이라 함은 전라도 장흥의 가지산을 가리키는데, ‘삼국유사’ 권5 첫머리 ‘國尊曹溪宗迦智山下麟角寺住持圓鏡冲照大禪師一然撰(국존 조계종 가지산하 인각사 주지 원경충조 대선사 일연 찬)’를 보면, ‘조계종’이라고 법통을 분명히 밝히면서 ‘화산’ 없이 ‘가지산하 인각사’라고 했습니다. 그러니 ‘가지산 하의 인각사’가 분명합니다. 장흥의 가지산과는 무관하다는 말입니다.”

-“가지산 아래 인각사가 분명하다”고 하셨는데, 인각사에서 근거를 찾을 수 있나요.

“이곳 촌로들은 길게 이어진 산등선을 ‘깍지산’ 혹은 ‘가재이산’으로 부릅니다. 깍지는 뿔각(角) 자와 가지 지(枝) 자가 합쳐진 말이고, 가재이는 곁가지(枝)의 방언입니다. 또 ‘동국여지승람’에 ‘위천 상류 학소대 절벽과 마주하며, 옛날 기린(麒麟:전설 속 상서로운 짐승)이 학소대 벼랑에 뿔을 건 적이 있으므로 인각사라 이름 붙였다’고 돼 있습니다. 인각사에서 보면 ‘기린의 뿔’이 가지산이 아닐까 합니다.”

-지역 주민들이 ‘깍지산’이라 부르는 가지산은 실명인가요.

“실명은 아닙니다. 위성지도로 보면 ‘절뒷산’으로 표기돼 있어요.”

-화산과 가지산은 어떤 관계입니까.

“큰 덩어리의 화산을 몸통으로 비유하면, 화산 동북쪽 목덜미~어깨로부터 서쪽으로 팔뚝이 길게 약 5㎞정도쯤 뻗어오다 주먹처럼 뭉친 산 아래에 인각사가 학소대 맞은편에 있습니다. 비유해 본 몸통(화산)과 팔뚝~주먹(가지산) 사이인 겨드랑이~옆구리~허리춤쯤에 해당될 법한 길고(약 3㎞) 너른 곡간지(谷間地)에는 덕천마을, 부처골, 중마마을, 용암들, 쌀미기로 이어지는 수십 만 평의 들판이 있습니다. 특히 쌀미기는 인근 대여섯 마을을 먹여 살리는 쌀이 나오는 들로 유명합니다. 실제 화산전망대에 올라 절 쪽을 내려다보면 인각사와 보각국사비가 있는 지점은 화산으로부터 벌어진 가지산 아래임을 알 수 있습니다. 화산에서 갈라진 가지산이 확연합니다. 그런데 ‘일연은 가지산파’라는 기존 단정적 해석은 또 다른 문제를 야기합니다.”

-어떤 문제입니까.

“일연 스님 스승의 호칭 6자 ‘진전 장노 대웅’ 중 ‘진전’을 진전사라 단언한 것과 진전사 도의선사가 가지산 문파의 종조란 사실을 결부시킨 것입니다. 도의선사는 일연이 승려가 되기 근 400년 전 인물이고, 가지산문이 개창되기도 전 인물입니다. 가지산파는 도의선사의 손자뻘 되는 체징이 전라도 장흥에 설립한 것입니다. 그러니 ‘도의선사-진전사-가지산문’을 연결 짓는 것은 시기적으로도, 지역적으로도, 인맥으로도 차이가 너무 심합니다.”

-또 어떤 문제들이 있습니까.

“일연의 속성은 전씨가 확실한데, 김씨라고 잘못 알려져 있습니다. 기존 해석에선

‘후에 일연으로 법명을 바꾸었다’고 하는데, 본래 법명은 견명이 확실하고 뒷날 필요에 따라 쓴 이름이 일연입니다. 9세에 출가한 ‘해량 무량사’는 전라도 광주가 아니라 스님의 고향 인근 경남 밀양으로 보입니다. ‘중편조동오위’ 출간지는 지리산 길상사가 아니라 경남 남해입니다. 스님 행장을 지어올리고 비를 세운 인물은 법진도, 청진도 아닌 청분입니다.”

-근본적으로 이런 해석상의 오류는 왜 생겨난 것입니까.

“보각국사비문은 왕희지 글씨라는 유명세 때문에 서예와 금석문에 밝은이들에 의해 수많은 탁본이 제작됐습니다. 비석이 파손되기 이전의 각종 탁본이 산재돼 있었고, 금석문 자료수집과 현대 활자에 맞는 교감 등의 작업이 이루어져 현재 알려진 것만도 20여 종이 되죠. 그런데 탁본 시기, 방식, 마모 정도에 따라 차이가 날 뿐만 아니라 대부분의 탁본은 서체를 익히기 위한 자료로 된 것이어서, 비첩을 만든 사람이 다른 부분에서 오려 붙여 양기(비의 앞면)와 음기(비의 뒷면)가 뒤섞이고, 문장의 앞뒤가 뒤바뀐 상태가 많습니다. 한편 비면 그대로 떼어 첩으로 만든 것은 그것 자체로는 문장이 연결되지 않아 문장을 이해하기 힘들고, 탁본첩 크기에 맞추기 위해 일정한 길이로 잘라 맞추는 과정에서 군데군데 다른 글자를 끼워 넣은 것도 많습니다. 더러는 비문의 내용 위주로 문장 순서대로 오려 붙인 첩들도 있는데, 이 역시 군데군데 확연한 글씨나 멋진 글씨를 빈칸이나 다른 글자 위에 덧붙인 것들이 있어서 잘못된 해석의 빌미가 됐습니다.”

-위와 같은 주장을 펴시려면 마음고생도 만만치 않을 것 같습니다.

“저는 평생을 가르치는 일에만 종사하며 살아왔습니다. 오류를 바로잡고자 노력하면서 일반인들은 학자나 전문가의 학술논문이나 저서에 활자화되어 있는 내용을 ‘변할 수 없는 진실’ 내지는 ‘범접할 수 없는 진리’라 착각하고 있다는 사실에 놀랐습니다. 학술논문이나 저술도 ‘의구심을 갖고 잘못된 것은 고쳐야 마땅하다’고 하면 ‘말을 함부로 한다’하고 ‘전문가 검증은 받고 이야기하는 것이냐’고 다그치기도 합니다. 학자와 전문가들의 학설과 논문이 진리와 진실에서는 많이 동떨어진 것들이 허다하다는 사실을 잘 모르기 때문입니다. 논문이라는 것은 추론을 전제로 해서 자신이 제시하는 증거와 논리로 그것을 주장하는 글입니다. 학설은 가설 즉, 임시로 그럴 것이다 라는 가정 하에 자신이 생각한 바를 설명하는 학문행위의 한 과정일 뿐입니다. 논문과 저술은 참고나 인용 근거 정도로 여길 것인데, 참 안타까운 현실입니다.”

-‘삼국유사’에도 오류가 있습니까.

“결정적인 1가지 착각과 2가지 오해가 있습니다. 삼국(三國)은 고구려, 백제, 신라라는 건 착각입니다. 오늘날 개념으로 ‘나라 국(國) 자’를 현재의 영토국가로 인식하기 때문에 생긴 것입니다. 당시의 통념 상 그리고 조선왕조가 끝날 때까지도 ‘우리나라의 강역(疆域)’을 삼한(三韓) 또는 삼국(三國)이라 했었습니다. 그 다음 ‘삼국유사는 삼국사기에 빠진 내용을 담았다’는 것은 오해입니다. ‘꼭 간직·전승되어야 할 가치 있는 사실들’을 뜻하는 것이 유사(遺事)입니다. 남기신 말씀을 유언(遺言), 남기신 가르침을 유훈(遺訓), 남기어 전해지도록 하는 업적이나 사업을 유업(遺業), 남겨주는 소중한 자산을 유산(遺産)이라 하는 것처럼 ‘그런 뜻을 글로써 남긴 유서(遺書)’의 성격을 지닌 것이 바로 ‘삼국유사’인 것입니다. 마지막으로 ‘기이(紀異)’는 기괴하고 이상하다는 뜻의 ‘기이(奇異)’라는 오해입니다. 기이(紀異)란 고조선부터 고려까지 나라마다 ‘그 벼리(紀·왕들의 업적)는 특별했다(異)’는 의미입니다. 삼국유사 권1 첫머리에 ‘기이 편’을 놓은 것은 일반인들은 상상도 할 수 없을 제왕들의 사적(事跡·역사적으로 중요한 사실)을 설파해 주겠다는 뜻입니다.”

-‘삼국유사’는 한마디로 어떤 책입니까.

“유훈을 기록한 유서요, 유언집입니다. ‘후손들이여! 그대들은 앞으로도 지금 같은 어려운 현실을 극복하고 미래를 열어가야 하나니, 우리 고려가 이어지기까지의 강토에 있었던 모든 나라들의 겨레문화와 역사 중에서 반드시 이어받아야 할 중요한 사실들을 적어 주겠노라. 특히 그 벼리가 성스럽고 특별한 사연으로 이어 온 겨레의 후예들임을 잊지 말지어다. 각 사실들마다 재미있는 이야기로 엮어 삼국유사란 책으로 남기니, 즐겨 읽고 부디 잊지 말도록 하라’고 말이죠.”

도 소장은 요즘 초기불교(=초기 인도불교)에 심취했다고 한다. 석가모니는 제자들에게 자신이 발견한 진리가 맞는지 철저히 검증하라고 가르쳤다. 검증 과정을 거쳐 진리라는 걸 인정한 다음 석가모니의 제자들이 육하원칙에 맞춰 서술한 것이 초기 경전인 니까야(Nikaya)다. 까마득한 그 옛날 일연 스님이 95세 노모를 모시기 위해 왕의 만류에도 불구하고 국사 자리를 내놓고 인각사로 온 것처럼, 88세 노모를 모시기 위해 고향 군위로 왔던 도 소장은 인연법에 따라 향토사연구소장 직을 맡아 고군분투 중이다. 사안을 꿰뚫는 그의 혜안이 안타깝고 아까워 고민 끝에 그가 해제한 ‘보각국사비’ 전문을 독자들께 소개하기로 한다. 일연 스님 행장(行狀·일생을 적은 글)을 조곤조곤 감상해 보시길.(뒷면)

고려국(高麗國) 화산(華山) 조계종(曹溪宗) 인각사(麟角寺) 가지산하(迦智山下) 보각국존(普覺國尊)의 비(碑)에 명(銘)과 아울러 서(序)하다.

원(元)나라 세조(世祖)로부터 직접 받은 조열대부(朝列大夫), 멀리서 받은 한림직학사(翰林直學士) 정헌대부(正憲大夫)의 품계를 지니고 있으며, 밀직사(密直司), 좌승지(左承旨), 국학(國學)의 대사성(大司成), 문한(文翰), 시강학사(侍講學士), 충사관(充史館), 수찬관(修撰官), 지제고(知制誥), 판도사(版圖司) 지사, 세자(世子) 우유선대부(右諭善大夫) [등의 직함을 지내면서] 자금어대(紫金魚袋)를 하사받은 신(臣) 민지(閔漬)가 칙명(勅命)을 받들어 편찬하다.

무릇 깨끗한 거울과 둔탁한 쇳덩이는 원래 두 물건이 아니다. 흐린 물결과 맑은 물은 모두 한 근원에서 나왔다. 그 뿌리가 같음에도 끝이 다른 것은 갈은 것과 갈지 않은 것의 다름이며, 움직임과 움직이지 않음에 있을 뿐이다. 모든 부처와 중생들의 불성(佛性)도 또한 이와 같다. 다만 ‘미혹함과 깨달음’으로써 분별된다. 누가 감히 어리석음과 지혜로움에 종자가 있다고 말하겠는가? 지극한 어리석음(중생)으로서 크게 깨침(부처님)을 바란다면 하늘과 땅만큼 더 차이가 있겠으나, 한번 원기가 돌아옴에 미쳐서는 본각[本覺.부처님]과 조금도 다름이 없다.

가섭존자의 미소와 달마대사가 서래(西來)하게 된[천축에서 중국에 옴] 이후 (법의) 등불과 등불이 서로 이어져 바로 오늘에 이른 것은, 모두 이에 의한 것이다. 그 심법을 전하고 그 정수를 얻은 지혜의 불빛을 서쪽[해지는 곳. 인도~중국]에서 돌아오게 하여, 신령스런 빛으로 우리나라에 비춘 이는 오직 우리 국존[보각국사. 일연 스님]뿐이다.

국존의 휘(諱)[이름을 높여 부르는 말. 여타 다른 국사·왕사의 비문들을 보면 ‘승려에게는 법명’으로 지칭하고 있으며, 속명(俗名)과 구분하여 기록하고 있다]는 견명

(見明)이며, 자는 회연(晦然)이고, 후에 이름을 일연(一然)으로도 달리 썼다. 속가의 성은 전(全)씨요 경주 장산군[경주부府에 속한 지금의 경산시 지역] 사람이다. 아버지의 휘는 언필(彦弼)인데 벼슬하지 아니하였으나 국사님 때문에 좌복야의 벼슬을 추증 받았고, 어머니 이(李)씨는 낙랑군부인에 봉해졌다.

처음 어머니의 꿈에 해 덩어리가 방 안에 들어와 그 빛이 복부에 비추기를 사흘 밤을 계속하였다. 이에 임신이 되어서 태화해 병인[고려 희종2년.1206] 6월 신유일에 탄생했다. 날 적부터 준매[俊邁.재주가 뛰어남]하여 의표[儀表.거동표정과 용모]가 단정하고 엄숙했으며, 풍준[豊準.풍만하고 바른 몸매로서 균형이 잘 잡힘] 방구[方口.굳은 입, 필요한 말 이외에는 하지 않는 묵언형]이며, 우행호시[牛行虎視.소걸음처럼 무게 있게 걸음, 호랑이처럼 살피는 눈매]와 같았다. 어릴 적부터 세진[世塵.속세의 삶]을 벗어나려는 뜻이 있어 9세 때 해양(海陽)의 무량사(無量寺)에서 공부를 시작하였는데, 그 총명하고 민첩하게 경계함이 비길 자가 없었다. 때로는 밤새도록 위좌[危坐.무릎 꿇고 마치 말뚝처럼 꼿꼿이 앉음]하고 있으므로, 사람들이 특이하게 여겼다.

흥정(興定) 기묘년[己卯年.고종6년.1219.14세]에 진전 장로 대웅에게 나아가 머리를 깎고 득도(得度)한 다음 구족계(具足戒)를 받았다. 이에 선방을 두루 다니면서 전문참선으로 명성이 매우 높았는데, 당시 무리들은 구산(전체 선종)에서 사선(승과 후보자 4단계)의 우두머리로 받들어 주었다. 정해년[丁亥年.1227년.22세] 겨울 선불장

[選佛場.승려들의 과거시험]에 나아가 상상과(上上科)에 합격하였다. 그 후 포산

(包山.비슬산) 보당암(寶幢庵)에 주석(駐錫)하면서 마음에 간절히 선관[禪觀.마음속 깊이 참선]을 닦았다.

병신년[丙申年.1236년.31세] 가을에 병란(兵亂)이 있어 국사께서는 피(避)할 곳을 찾고자 하여 곧 문수의 오자주(文殊五字呪)를 념(念)하면서 감응(感應)을 기약하였더니, 홀연히 벽간(壁間)으로부터 문수보살이 몸을 나타내어 말하기를 “무주북

(無住北)”이라고 계시하셨다. 다음해 여름에 다시 이 산의 묘문암(妙門庵)에서 거처하게 되었는데, 암자의 북쪽에 난야(蘭若.작은 암자)가 있어 ‘무주(無住)’라 하므로, 스님께서 이에 지난번의 계시를 깨닫고 이 암자에 머물렀다. 당시 항상 ‘중생의 세계[生界.속세, 미혹함]는 줄지 아니하고 부처의 세계[佛界.깨달음의 경지]는 불어나지 않는다’는 말[話頭화두]로 참구를 하였는데, 갑자기 어느 날 활연한 깨달음이 있었다. 사람들에게 일러 말하기를 “내 오늘에야 비로소 삼계가 허황한 꿈과 같음을 알았고, 대지가 실낱과 털끝만큼의 장애도 없음을 보았다”고 하였다. 이 해[1237년.32세]에 삼중대사의 법계를 받았다. 병오년[1246년.41세]에 선사(禪師)의 법계를 더했다.

기유년(1249)에 상국[재상宰相] 정안(鄭晏)이 남해의 자기 집을 내어놓아 사(社)로 삼아 정림(定林)이라 이름 하였는데, 스님께 이를 주관(주도)하도록 청(請)하였다.[정림사定林社, 절 사(寺)자가 아니라 조직·단체 사(社)자로 표기되는 곳이므로 보통의 사찰이라기보다는 남해대장도감에서의 팔만대장경을 간행하는 사업장이라 보임]

기미년[1259.54세]에 대선사의 법계를 더하였다. 중통 신유년(1261)에 임금의 조서를 받아 서울[강화도, 몽고침입 기간 피난 수도(首都)]로 올라가 선월사(禪月社)에 주지로 있으면서 법당[설법을 하는 교육의 강당, 설법당 또는 특별 교육프로그램]을 열고, 멀리 목우화상(牧牛和尙)을 이었다.[요사遙嗣: 목우 즉 보조국사 지눌(知訥)은 이미 50년 전(1210년)에 입적하였는데, 그의 법통을 잇는다고 자처함]

지원 원년(1264) 가을에 이르러 누차 남쪽으로 돌아갈 것을 청하여 오어사(吾魚社)에 우거(寓居)하였다. 얼마 안 있어 인홍사(仁弘社)의 사주(社主)인 만회(萬恢)가 스님에게 주석(主席)[주主자를 쓴 것으로 보아 주지住持가 아니라 강주講主였을 것임]을 양보하며 넘겨주었는데, 배우려는 자들이 구름처럼 모여들었다.

무진년(戊辰年.1268) 여름 조정의 명에 의하여 선종과 교종의 명망이 높은 스님 백 명을 모아, 운해사(雲海寺)에서 대장낙성회를 열고, 스님을 청하여 주맹(主盟)으로 모셨다. 낮에는 금문(金文.불경)을 독송하고 밤에는 종취(宗趣.교리의 핵심)를 담론(談論)하니, 제가(諸家)들이 의심하던 바를 스님께서 모두 쪼개어 풀이하기를 물이 흐르듯이 하였다. 곧 사리에 정통하여 신묘한 경지에 이르렀으며, 이에 감복하여 경탄하지 않는 이가 없었다.[앞에서의 대장경 간행의 총람을 했기 때문에 가능한 역할]

스님께서 인홍사에 주석한 지 11년이 되었다(1275년 무렵). 이 절을 지은 지 이미 오래되어 법당이 다 무너지고 또 지대가 낮고 좁아서, 스님께서 중건하여 새로 넓게 지었다. 이에 이름을 인흥(仁興)으로 바꾸어 조정에 아뢰니, (왕이) 제액을 써서 하사하였다.

또 포산의 동쪽 기슭의 다시 수리한 용천사(涌泉寺)를 불일사(佛日社)로 삼았다.

[불일사(佛日社)는 절 이름이 아니라, 일연이 결성한 ‘불일결사(佛日結社: 부처님 법을 해처럼 밝히는 결사)’의 도량(결사처)을 의미]

임금(충렬왕)께서 즉위한 지 4년인 정축년(1277)에 조칙을 내려 (스님을) 운문사에 주석하게 하니, 현풍(玄風)을 크게 천양(闡揚)하셨다. 충렬왕은 (스님을) 공경하는 마음이 날로 깊어져 시를 써 보내어 이르기를

‘밀전(密傳.심오한 뜻을 전달)함에 어찌 반드시 고쳐 구의(摳衣)하리오?

금지(金地.부처님 법문 펼침)를 멀리서 부르는 것이 기이할 뿐이로다.

송(宋)에서도 연공(連公)을 청하여 대궐에서 맞이하였는데,

스님께서는 어찌 오래도록 흰 구름과 나뭇가지만 그리워하십니까?’

신사년(1281) 여름에 동정[東征.여몽연합군의 일본원정]으로 왕이 동도[東都.오늘날 경주]에 거둥(擧動)[여몽연합군을 격려하기 위해 왕이 경주에 내려 옴]하면서 조서를 내려 스님을 행재소[行在所.임금이 멀리 거둥할 때 머무르는 곳]로 초청하였다. 도착한 스님께 자리에 오르실 것을 소청(疏請.알리어 청)함에 이르러 (임금은) 공경하는 마음이 갑절로 생겼다. 이로 인하여 스님의 ‘불일결사문[6년 전의 용천사에서의 불일사 취지문]’을 취하여, 제압[題押.제액에 서명하거나 옥새를 찍음]하고는 사(社)에 들었다.[취지에 동참하여 국왕 본인도 결사의 일원(一員.한 사람)이 되었다]

이듬해[1282] 가을에 근시 장작윤 김군(金頵)을 보내 조서를 가지고 (스님을) 대궐에 맞이하도록 하였다. 이어 대전에서 선법(禪法)을 청해 (스님의) 설법을 듣자, 기뻐하는 모습이 임금의 얼굴에 넘쳤다. 임금이 유사에게 명하여 광명사(廣明寺)에서 머물 곳을 마련케 했다. 그날 밤중에 어떤 사람이 방장 밖에서, “잘 오셨습니다”라고 세 번 말하였는데, (그쪽을) 살펴보았으나 아무도 없었다. 12월 겨울에 임금이 수레를 타고 친히 방문하여 불법의 요체를 물었다.

다음해(1283) 봄에 임금께서 여러 신하들에게 일러 말하기를, “우리 선왕께서는 모두 석문(釋門.불가佛家)의 덕이 큰 자를 얻어서 왕사(王師)로 삼았고, 덕이 더욱 큰 자를 국사(國師)로 삼았다. 나에게만 유독 없는 것이 옳은가? 지금 운문화상[당시 운문사 주지 일연 스님]이 도가 높고 덕이 성대하여 사람들이 다 추앙하는 바이니, 어찌 과인만이 홀로 자비로운 은택을 입는단 말인가. 마땅히 한 나라와 더불어 받들고자 하노라”고 하였다.

이에 우승지(右承旨) 염승익(廉承益)을 보내어 윤지(綸旨)[임금의 뜻]로 합국존사(闔國尊師)[온 나라가 받들어 스승으로 존중]의 예를 행할 것을 청하자, 스님께서는 굳이 사양하는 표(表)[마음속의 생각을 임금님께 올리는 글, 상소]를 올렸으나, 임금이 다시 사신을 보내어 진실로 청하기를 세 번에 이르렀다. 이에 상장군 나유(羅裕) 등을 보내어 국존(國尊)으로 책봉하고 호를 ‘원경충조(圓徑冲照)’라 하였다.

책봉을 마친 4월 신묘일에 대내(大內)로 맞이하여 몸소 백료(百僚)를 거느리고 ‘구의의 예’[摳衣禮: ‘옷자락을 걷어 올림’의 의미는 옷자락을 걷어 올리고 종아리를 들추어 매를 맞을 각오를 보임으로써 스승의 예로 모시기 위한 의례. 제자가 되려는 사람이 스승에게 하는 경례(敬禮)의식으로, 종아리를 걷고 스승 앞에 서는 동작]를 행했다. 국사(國師)를 국존(國尊)이라 달리[고쳐, 바꾸어] 쓰게 된 것은 대조(大朝.원元)의 국사(國師)란 칭호를 피하기 위해서이다.

스님은 평소에 경련(京輦)[수도 개경에서의 화려한 생활]을 좋아하지 않았으며, 또 노모(老母)를 모시기 위해 구산(舊山)[고향? 주석하던 절? 옛 인연이 있는 산?]으로 돌아가도록 허락을 비는 그 사의(辭意)가 심히 간절하여, 임금께서 거듭 그 뜻을 어기고 받아들이지 않다가, 마침내 윤허하시고 근시좌랑 황수명(黃守命)에게 하산하여 영친(寧親)[어머니를 모심]하는 일을 호행(護行.일하는 것을 호위)토록 명(命)하였으니, 조야(朝野.조정과 민간 사회)가 그 드문 (효행을) 찬탄하였다. 그 다음해에 노모(老母)께서 96세로 별세(別世)하였다.

그 해에 조정에서는 인각사(麟角寺)를 스님의 하안지지[下安之地.편안히 내려가서 머물 수 있는 곳]로 삼아 근시(近侍) 김용일(金龍釰)에게 명(命)하여 절을 수즙

[修葺.수리 및 지붕을 새로 함)]게 하고, 또 토전(土田.논밭) 백여경(百餘頃)을 내려주어 상주(常住)토록 하였다. 스님께서 인각사에 온 이래 구산문(九山門)의 도회(都會)를 두 차례나 개설하니 총림(叢林)의 성황(盛況)이 근고(近古)에 비길 데 없었다.

(5년을) 지나서 기축년(己丑年.1289) 6월에 병(病)을 드러내 보이니, 7월 7일에 이르러 손수 임금께 올릴 글을 쓰고, 또 시자(侍者)에게 글을 짓도록 명하여 상국 염승익에게 부치고, 곧 입적(入寂)함을 고했다. 이어 여러 선승들과 더불어 해가 기울도록 문답을 하셨다. 이날 밤 긴별이 둘레가 큰 한 자 정도 되는데, 방장의 뒤쪽으로 떨어졌다.

다음 날 을유일에 새벽 일찍이 일어나 목욕하고 단정히 앉아서, 대중에게 일러 말씀하시기를 “오늘 내가 마땅히 떠나리”, 하고서 “중일[重日: 다른 국가적 주요 행사 날이나 선대왕이나 스승들의 제사일 등과 겹치는 날, 액일厄日]이 아니냐?”라고 물었다. (시자가) 대답하기를 “그렇지 않습니다”라고 하니, 말하기를 “그러면 됐다”라면서 승려로 하여금 법고(法鼓)를 치게 하셨다. 국사께서 선법당에 이르러, 선상(禪床)에 걸터앉아 인보[印寶.자신에게 주어진 국존國尊 임명장]를 봉하고, 장선별감 김성고에게 명하여 거듭 봉필(封畢)하게 하였다. 스님이 일러 말하기를, “마침 천사[天使.왕의 신하, 여기서는 장선별감 김성고]가 와서 노승(老僧.일연 스님 자신)의 말후사(末後事)를 보는구나”라고 하였다.

어떤 스님이 나와 묻기를 “석존(釋尊)께서 학림(鶴林)에서 열반에 드셨고, 화상

(和尙)께서 인령(麟嶺)에서 귀진[歸眞.본체로 돌아감. 즉 입적] 하시는데 그 서로 떨어진 거리가 얼마나 되는지 알 수 없나이다” 하니, 국사께서 주장자(柱杖子)를 잡고 탁자를 한 번 내리치며 이르되, “상거가 얼마 된다”고 하셨다.

없이 분명 눈앞에 (같이) 있나이다”하니, 국사께서 또 한 번 탁자를 내리치며 이르되, “분명히 목전(目前)에 있느니라”라고 하셨다.

(승려가) 나아가 이르기를, “세 뿔 달린 기린이 바다 안으로 들어가더니, 부질없이 남은 조각달이 물결 가운데서 나오나이다”라고 하자, 국사께서 이르시기를, “훗날 돌아오면 또 그대들과 더불어 거듭 한바탕 흥겹게 놀아보리라”라고 하셨다.

또 어떤 스님이 묻기를 “화상(和尙)께서 백년 후에 (돌아온다면, 그 때) 반드시 소용되실 물건이 무엇입니까?” 하니, 국사께서 이르되 “다만 이 뿐이니라”고 하셨다.

(승려가) 나아가 이르기를, “거듭 군왕과 더불어[국존으로서 임금님과 함께] 무봉탑[無縫塔.흠잡을 데 없이 완전한 불법의 세계]을 조성함[국가적 사업으로 다시 펼치시는 것]에 무슨 방해가 있겠습니까?”라고 하니 국사께서 이르시기를, “(도대체) 어디를 가고 온단 말이오?” 하셨다.

(승려가) 나아가 이르되, “그러니까 모름지기 과(過.어디로 가는지?)를 묻고 있나이다”하니, 국사께서 이르시길 “시반사(是般事)는 알게 되면 곧 쉬게 되리라[누구나 다 가는 이런 일반적인 일은 더 이상 물을 필요가 없는 것이니라]” 하셨다.

또 어떤 스님이 묻기를 “화상께서는 세상에 살아도 세상에 없는 듯, 몸을 보되 또한 몸이 없는 것처럼 하시니[수승한 경지의 수준] 더 오래도록 세상에 계시면서 대법륜(大法輪)을 전하시는 것이 어떻습니까?”하니, 국사께서 이르되, “가는 곳마다[이 세상에 있거나, 저 세상에 있거나] 불사(佛事)를 하고 있느니라”하셨다.

문답(問答)이 끝나자 국사께서 이르시기를 “모든 선덕(禪德)들은 날마다 답해 보시오 ‘아프고 가려운지, 아프지도 않고 가렵지도 않은지, 모호하여 가릴 수 없는지’에 대해서”라고 하셨다. 이어서 주장자를 들어 한 번 내리치면서 이르시되 “이것이 통저(痛底.아픈 것)이다.” 또 한 번 내리치면서 이르시되, “이것은 불통저(不痛底.안 아픈 것)이니라.” 또 한 번 내리치면서 “이것은 통저일까? 불통저일까? 시험 삼아 자세히 살펴보라”하고는 법상에서 내려와 방장실(方丈室)로 돌아가서 조그마한 선상 (禪床)에 앉아서 담소함(談笑.지긋이 미소를 띠며 말씀하는 것)이 태연자약하였다.

잠시 후 손으로 금강인(金剛印)을 맺고 조용히 입적하시니, 오색(五色) 광명(光明)이 방장실(方丈室) 뒤쪽으로 일어났는데, 곧기가 당간(幢竿)과 같고, 그 단엄하고 욱욱(煜煜)함은 불꽃과 같으며 화염(火炎)의 위로는 흰 구름이 일산(日傘)처럼 덮으며 하늘을 향하여 떠나갔다. 때는 가을 늦더위가 기승을 부렸다. 얼굴모양은 선명하여 광택이 나고 지체는 윤택하였으며, 굽히고 펴는 것이 살아있는 것과 같았다. 멀리서 가까이서 참관하러 온 사람들이 담장처럼 늘어섰다.

정해일(丁亥日)에 사유[闍維.다비: 불교 의식으로 화장함]하고 영골(靈骨.사리)을 수습하여 선실 중(禪室中)에 안치하였다. 문인이 유장(遺狀.유언장)과 인보(印寶)를 가지고 역마 타고 전달하러 갔다.

부음을 접한 임금은 크게 진도(震悼.놀라 슬퍼함)하시고, 관후서 판사[觀候署 判事.천문기상청장 정도에 해당하는 장관] 전척(全倜)을 보내어 식종지례[飾終之禮.장례의 예식]를 거행토록 하고, 또 안렴사(按廉使)에 명하여 상사(喪事)를 감호(監護)케 하고는, 이어 왕명을 내려 시호(諡號)를 보각(普覺), 탑호를 정조(靜照)라 하였다. 10월 신유일(辛酉日)에 탑을 인각사의 동쪽 산등성이에 세웠는데, 세수(향년)는 84세이고, 법랍[法臘.승려로서 햇수]은 71세였다.

스님의 사람 됨됨이가, 말할 때에는 농담하는 일이 없고, 성품은 꾸밈이 없어서 진정(眞情)으로써 사람과 사물을 대하고, 무리 속에 있으면서도 홀로 있는 것처럼 하고, 높은 자리에 거하면서도 낮은 것처럼 하였다. 배움에 있어서는 스승의 가르침에 말미암지 아니하고 스스로 통하여 깨달았다. 이미 도(道)를 깨닫고는 온실(穩實.온전하고 착실하게 실천)하고 무애변재(無礙辯才.거침이 없어 분별해서 말하는 재능)를 갖추어, 옛 사람들의 오묘한 뜻을 품은 어구[기연어구機緣語句]와, 뿌리와 마디가 얽히고설킨 것[반근盤根, 착절錯節]과, 소용돌이 물결처럼 험하여 추측하기 어려운 곳

[와선渦旋, 파험波險 처]까지 살을 긁어내고 뼈를 발라내어[결척抉剔] 막힌 부분 풀어주어 알게[소감疏鑒]하는데, 넉넉하고도 힘들이지 않고[회회언恢恢焉] 자유자재로 해설[유인유여遊刃有餘.칼날을 헤엄치듯 여유롭게 다룸]하였다.

또 참선하는 여가(餘暇)에는 다시 장경을 열람하고, 제가(諸家)의 장소(章疏)를 궁리연구하고, 곁으로 유서(儒書)를 섭렵하는 한편, 백가제서(百家諸書)를 꿰뚫어, 곳[장소, 처방]에 따라 사물을 이롭게 하니, 그 묘용(妙用.신묘로운 쓰임, 방편을 발휘함)이 종횡(縱橫.거침이 없음)하였다. 무릇 50년간 법도의 우두머리로 칭송되어, 스님이 머무르는 곳마다 사람들은 다투어 경모하면서 오직 그 문하에 참여하지 못하는 것을 부끄럽게 생각하였다. 비록 매우 뛰어나다고 자부하는 자라도 다만 남겨진 향기와 윤기를 받기[유방여윤遺芳餘潤.곧 법문을 들음]만 하여도, 마음으로 취하여 망연자실하지 않는 이가 없었다.

어머니를 봉양하는 지극한 효심은 (중국) 목주(睦州) 진존숙(陳尊宿)의 가풍을 흠모한 것이며, 이에 스스로 호를 ‘목암(睦菴)’이라고 하였다. 나이가 80을 넘어서도 총명함이 조금도 쇠하지 아니하고 사람을 가르치기를 게을리하지 않았으니, 지극한 덕성과 참다운 자비가 아니면 누가 이와 같이 할 수 있겠는가?

처음 용일(龍釰)이 인각사를 중수하라는 명을 받고 오는 도중 마산역리[馬山驛吏.처음 공부했던 밀양 무량사 옆의 마산역의 실무자일 것이다]의 꿈에 어떤 사람이 나타나 말하기를, ‘내일 천사(天使)가 담무갈보살(曇無竭菩薩)의 주처(住處.사는 곳)를 보수하기 위해 이 길을 지나갈 것이다’라고 하였다. 그 다음 날 과연 지나갔으니, 스님의 덕행(德行)과 사람들을 이롭게 한 것으로 관(觀)하건대, 그(마산역리)의 꿈이 허황되지 않음을 알겠도다. 그 나머지 이적(異跡)과 기이한 꿈[기몽奇夢]이 자못 많으나 말이 괴이할까[어괴語怪] 염려되어, 그런 까닭에 나머지는 생략한다.

국사께서 지은 저서로는 『어록(語錄)』2권, 『게송잡저(偈頌雜著)』3권이 있고, 그 편수(編修)한 바로는 『중편조동오위(重編曺洞五位)』2권, 『조파도(祖派圖)』2권, 『대장수지록(大藏須知錄)』3권[앞에서의 대장경 간행의 총람을 했기 때문에 펴낼 수 있을 것임], 『제승법수(諸乘法數)』7권, 『조정사원(祖庭事苑)』30권, 『선문염송사원(禪門拈頌事苑)』30권 등 백여권(百餘卷)이 세상에 유행(流行)하고 있다.

문인(門人) 운문사(雲門寺) 주지(住持) 대선사(大禪師) 청분(淸玢)이 스승의 행장(行狀)을 엮어 임금께 진문(秦聞)하였다. 행장을 전해 받은 임금께서 저[민지閔漬]로 하여금 비문을 지으라고 명(命)하시었으나, 신(臣)은 학식(學識)이 황천(荒淺)하여 지극한 덕을 빛나게 드러내기에는 부족한 까닭에 몇 년을 미루고 있다가, 요청은 그만둘 수 없고 명령 또한 거스를 수 없어 삼가 이 서(序)를 썼습니다.

이어서 명(銘)을 지어 가로되

서천[인도]에서 높이 세운 깃발이 대천세계[온 세상]를 장광설로 덮었는데,

오직 이 법인[심인법心印法]은 은밀히 건네주어 단전(單傳)하였네.

축건(竺乾.인도)의 뭇 별[여러 조사祖師들]과 중국의 오대 조사에 이르기까지,

세대는 멀리 떨어져 다르나 사람은 같아 법등의 빛이 서로 이어졌도다.

조계[육조六祖]의 한 종파가 동쪽의 해 뜨는 곳[우리나라]에 스며들어,

지혜로운 해를 잉태시켜 태어나니 우리 국사가 능히 창성케 하셨네.

성인[聖人.부처님]이 가고 나서 더욱 멀어져 세상과 도가 상대를 잃었지만,

지인[至人.국사님 같은 분]이 없었다면 뭇 중생들은 누구를 숭앙하리오?

오직 국사께서 세상에 출현한 것은 본래 남을 이롭게 함[중생구제衆生救濟]이리니,

학문은 내외[유불선백가]를 다 궁구하여 만 가지 방편으로 부응하였도다.

제자백가를 훤히 알아서 깊은 이치와 현묘한 법을 찾았으며,

많은 의문을 쪼개어 풀어냄이 맑은 거울에 비추는 것과 같았도다.

선림[참선]에서는 범의 부르짖음 교해[강론]에서는 용의 읊조림이었으니,

회오리바람 일어 구름 모이듯이 학승들이 점점 많이 모여들었도다.

고해에 빠진 중생 모두 빼어내고 건져주니 그 큰 공이 세상을 덮어서,

오십년 동안이나, 많은 사람들의 추대를 받았도다.

임금께서 장차 법을 청하는 마음과 백성들도 모두 뜻이 같았으니,

책봉하여 국존으로 삼았으니 높은 가운데 더욱 높도다.

부처님 가르침이 거리에 임하였고 자비의 배가 나루에 닿았으니,

궁한 이들 비로소 돌아오고 나루 잃은 자들 다투어 달려왔도다.

큰 별이 갑자기 떨어지니 불법의 기둥이 이미 꺾어졌네,

가고 오는 것이 자신에게 연유한 것이니 그 길을 어찌 재촉하겠으랴.

진공(眞空)은 공(空)이 아니고 묘유(妙有)는 유(有)가 아닌 것이니,

자취가 끊어지고 이름을 벗어나서야 영원한 열반상에 오를 수 있다네.

임금의 명령이 이미 다급하니 신이 사양할 수가 없어서,

구모필[龜毛筆.솜씨 없는 붓]을 잡고 몰자비[沒字碑.글자 없는 비석]에 쓰나이다.

겁화(劫火)가 활활 타서 산하가 다 재가 될지라도,

이 비만은 홀로 남고 이 글은 닳아 없어지지 말지어다.

원정 원년 을미년(1295년) 8월 일

문인 사문(沙門.승려僧侶) 죽허(竹虛)는 칙령을 받들어 진나라 우장군 왕희지(王羲之)의 글씨를 집자(集字)하다.

문인 내원당 겸 주지 통오진정대선사 청분(淸玢)이 비석을 세우다.

※본문에서 ‘ □ ’부분은 원래 글자가 있었음이 확실하나 현재 확정할 수 없는 곳임.

원정 원년 을미년 8월 일에 글씨를 쓰다.

운문사 주지 통오진정대선사 산립(山立)이 글을 짓다.

새 천자가 즉위한 원년 을미(乙未) 초여름 4월초에, 인각사의 장로(長老)가 나를 찾아와 부탁하며 말했다.

“선사(先師)[국사님]께서 열반하신 지 홀연히 6~7년이 지났습니다. 조정의 은례는 변함이 없어 (충렬)왕께서 중신에게 명하여(命重臣) 비문을 지어 옥석에 새겨 본원(인각사)에 세우게 되었고, 이어 문도들에게 조칙을 내려 번갈아 (자랑하여) 공적이 후세에 서로 이어지도록 향사(香祠)를 받들게 하는 것으로 식종(飾終)의 예를 마치게 하였습니다. (국사님의) 문도를 비의 뒷면에 열거하여 후세 사람들로 하여금 읽도록 하여 원래의 사연이 있었음을 알게 하려는데, (이 일은) [산립] 그대만이 우리들을 위하여 써 낼 수 있는 것입니다”라고 하였다. 이에 나는 끄덕이며 “좋다”고 말하였다.

국존께서 살아계실 때, 산립은(나는) 인연이 없어 문도의 대열에 서지 못한 것을 항상 한으로 생각했었는데, 다행히 불후의 부탁을 받았다. 이제부터라도 길이 (스승으로 모실 인연으로) 맺어 의지하며 따르고자 하니 어찌 명을 잇지 않을 수 있으리오? 삼가 머리를 조아려 절하고 다시 두 번 손을 모아 절하면서 일러 “화상의 문풍이 광대하여 실로 모든 것을 갖추었기에 가히 어떠한 생각이나 의(儀.존경의 뜻 표시)로도 표현할 수 없습니다. 이를 줄여 한마디로 말하면 ‘국존이라는 뜻이 모든 사람들이 스승으로 모신다는 것’이므로, (저 역시) 그저 존경하옵고 스승으로 모실 따름입니다”라고 하였다.

이런 사정은 마치 젓갈식혜로 인해 개미떼가 모이듯, 요는 (살아계실 때) 실천[수행]하심을 독실히 하면서, 한 번의 생사거래를 꿈같이 여기면서 나와 남을 동등하게 대하신 (국사님의 그런) 지혜[智]와 자비심[悲], 실천[行]과 원력[願], 환희심[喜]에 감응하여 이르게 된 것이다.

이제 국사님의 행적을 살펴보니, 임종할 당시에 대중을 모아놓고 말씀을 남기시고 눈을 감아 숨을 거둔지 이미 오래되었을 때인데, 선원사(禪源寺) 정(頂) 스님이 어찌할 바를 몰라 말하기를, “승탑[僧塔.부도浮屠.사리탑]을 세울 장소를 여쭈어 볼 겨를도 없었으니, 장차 어찌할꼬”라 하며 대중들과 함께 탄식하고 있었다. 이때 스님께서 적정(寂定) 중에 조용히 깨어나, 대중을 돌아보고 이르시기를, “여기서 동남쪽으로 4~5리쯤 가면 숲 기슭에 큰 옛무덤처럼 지형의 높낮이가 은은한 곳이 있으니 참으로 좋은 땅으로서 탑을 세우기에 적합한 곳이다”라고 하고는 다시 처음과 같이 눈을 감았다. 흔들어 보니 이미 돌아가셨다. 일이 너무 괴이하므로 비문[양기]에는 생략된 것이다.

옛날 광복이라는 선승(禪僧)이 입적하고서도, 다비를 위해 준비한 섶나무 위에서 다시 일어나 유나(범어.행사를 집행하는 사람)에게 당부하면서, 절의 실무자에게 쌀과 돈을 (가난한 이들에게) 나누어주도록 한 일이 역사적으로 전승되어 일컬어지는 □ 또한 어찌 의심할 수 있겠으리오?

또한 (국사의) 다비를 마치고 장차 (사리를) 탑 속에 안치하려할 때에, 현 운흥사의 인공이 암자에 있을 적에 꾸었던 꿈 이야기를 하였다. (꿈에) 국사께서 (다비를 진행하는) 노고를 위로하러 오셨기에 맞아들이면서 묻기를, “다비를 했는데 다시 일어나셨으니 어찌된 영문입니까?”하니 국존께서 대답하시기를, “죽지 아니한 까닭이니라”하셨다. 또 묻기를 “그렇다면 불이 태우지 못한 것입니까?”라고 하니, 대답하시길 “그러하니라”라 하였다. 또 묻기를 “내일 탑을 세우는데, 스님께서 나왔다가 안(못)□ 것 같아 미심쩍습니다”하니, 국존께서 “(그래도) 들어갈 것이니라”하였다. 나아가 또 묻기를 “그러시다면 탑이 다시 살려내기도 합니까? 화상님!”이라 하니, 답을 하였으나

(여기에) 기록하지는 않는다. 또 묻기를 “(그러면) 꿈과 생시가 같습니까?”라고 하니, 대답하시길 “같다”고 하였다.

(운흥사) 인공이 깨닫고 기이하게 여기며 말하되, “(자신의 꿈속에서) 다비했는데 돌아와서 일어나셨다가 탑을 세우니 곧 탑 속으로 들어가는 일들이 마치 시원한 바람이 불고 흰 구름이 출몰하는 것과 같으니, 그 어찌 지인(至人)의 경지가 아니겠는가?”이학무 걷기학교 ③보각국사비명(뒷면) 전문라면서, 곧 찬사를 짓고는 쫓아 따르고 사모하여 공경하였다.

또 내가(山立) 엎드려 살펴 보건데, □ 기회와 인연으로 자못 기이함을 심상(尋常.대수롭지 않고 예사로움)하게 생각하였다. ‘이는 범부의 경지로서는 도저히 이르지 못하는 것이니, 이렇게까지도 분명히 다름은 그 어느 위상(성과.聖果)에 이르신 분일까?’라며 항상 의심이 풀리지 아니하였다.

그러던 중 어느 날 꿈에, ‘옛 절에 이르러 당시에 보련화좌(寶蓮花座)를 베풀었는데, 스승께서 그 위에 앉아 계시다가 잠시 후 휴식하기 위해 자리에서 내려와 느린 걸음으로 마당을 서성이셨고, 나(산립)와 인흥사의 선린 스님은 함께 뒤를 따르고 있었다. 그때 선린 스님이 나에게 이르기를, “스님은 보았소? 우리 스승은 이미 성과(聖果.아라한)를 증득한 까닭에, 맨발로 다녀도 발바닥이 전혀 상하지 않는 행적인 것입니다”라고 말하였다.’ (꿈에서 깨어나서는) 산립은 마음으로 공경하여 이전에 가졌던 의심이 얼음 녹듯 풀렸다.

이와 같이 입적할 때의 여러 가지 마지막 인연에 의거하건데, 비록 공자의 담장이 몇 길이나 된다고 하더라도 또한 그것과 방불함을 엿볼 수 있다. 그러므로 이 세상에 한 번 왔다가는 것을 꿈에서 깨어나는 것과 같이 여기시는 (국사님의) 지혜와 자비심, 실천과 원력, 환희심[智,悲,行,願,喜]에 감응하여 이르게 된 것이다.

□부병(符兵)이라 칭한 신장(神將)이 (국사님을) 맞이하여 위호(衛護)하였던 것과, 산령이 단월에게 고하여 식량을 준비한 것이라든지, (다비 화장할 때) 단정하게 앉아 있었으나 화염이 반대쪽으로 불고, 임종할 때 금당(金幢)이 땅에 떨어졌던 일 등등의 영험한 발자취와 기이한 상서로움은 성인(聖人)에게는 쓸데없는 일에 속하는 것이므로 이를 갖추어 인용하지는 않겠다.

혹 말하기를 “위의 (영험한) 여러 일들은 모두 세상 사람들을 혼란시키는 몽상이다”라 하거나, 혹시 □□라며 감동한다면 어떤 이는 불자(拂子)나 방망이를 들고 크게 말하기를 “그렇지 않다. 혹(만약) 평소의 □가 항상 꿈인 상태가 50일이고 하루만 깨어남이라고 한다면, 깨어난 때가 허(虛)가 되고 꿈꿀 때가 실(實)인 것이니라”라고도 할 것이다. 그러므로 각(覺)몽(夢)허(虛)실(實)은 역시 쉽게 단정할 수 없는 것이다.

또한 우리 국존께서는 삼세가 환몽과 같은 경지를 몸소 증득하셨기에 태어남과 죽음도 늘 하는 몽환이니, 불사(佛事) 이 또한 은연중에 나타난 국사님의 자비로운 교화인 것이다. 비록 □□□□ 능히 이러한 경지에 이른다 하여도 어찌 회의할 수 있으며, 어찌 그 사이[그 간의 일들을]를 의심하기에 이르겠는가. 이 모든 것이 승려와 신도들이 국사님을 애모(愛慕)하여 귀부(歸附)하는 까닭이 되는 것이므로, 이는 억지로 시킨다고 하더라도 될 일은 아닌 것이다.

항상 국존을 따르고 가까이 모시(親附)거나, 가르침과 지혜의 요체를 얻었거나, 불법을 펼치실 때 옆에서 모시면서 도와준 스님, 실무를 담당한 제자, 함께 스님의 법유를 받은 경(卿)과 사대부(士大夫) 등의 이름을 갖추어서 다음과 같이 열거(列擧)한다.

(*이 기사에서 ‘열거한다’는 사찰 승계와 법명으로 된 스님 명단과 관직과 이름으로 된 관직자 명단은 생략함)